对自我内心世界的关注在近些年持续升温。当心理咨询逐渐成为像健身一样普通的选项,越来越多人开始走进咨询室。然而,一段深度咨访关系的建立并不容易,内在的自我又往往太过广袤而幽微。“我想做心理咨询,但……”我们有太多无法直说的话题,它们涉及金钱、无名的情感乃至信任。归根结底,我们是否能够面对自我的另一面,即便是在一个允许表达自我的环境里。

在心理咨询师李沁云的咨询室里,她遇到过许多来自东亚社会的来访者,他们直白地表示:“不知道要说什么”,然后只是坐在那里,眼睛看着别处,不再说话。没过多久,咨询室里的“沉默”又会激起来访者的不适,他们会反复询问咨询师“该说些什么”。而当得知这并没有规定时,李沁云说:“我能从他们的表情中读出一些紧张,甚至恐惧”。

这样的场景几乎每周都会在咨询室发生。除了对“沉默”的不适,李沁云还发现很多来访者都对陌生人之间的信任抱有深层的怀疑,但同时又担心一旦投入其中随之而来的所谓“移情”。当咨访关系有所推进,来访者们在聊起下一阶段的咨询费用时又总是支支吾吾。我们的文化语境并没有培训过如何在一个涌动着“情”的地方谈“钱”。

李沁云将这些观察与私人感受记录下来,近日结集成书以《心的表达》为名出版。她本科就读于北京大学心理学系,在发现这门学科并不研究人的“心灵”后转向文学,又在34岁那年选择心理咨询行业。她既是咨询室的来访者,也是精神分析流派的独立执业咨询师。两种身份交汇让她看到了咨询室里的不同面向。

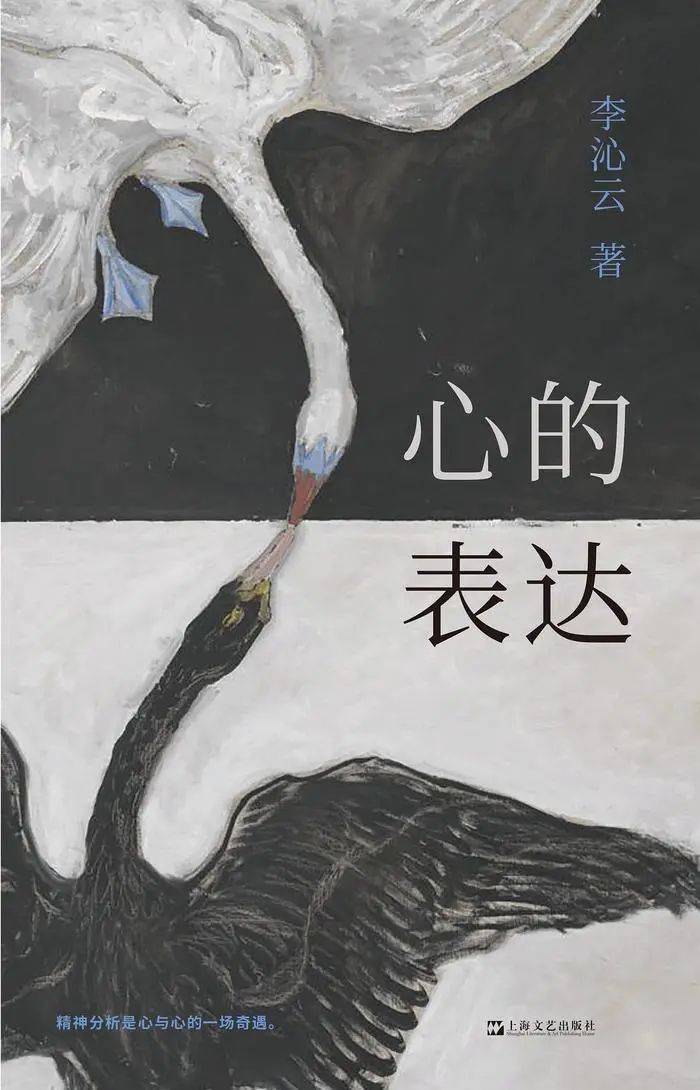

《心的表达》,李沁云 著,艺文志eons·上海文艺出版社,2025年1月。

《心的表达》,李沁云 著,艺文志eons·上海文艺出版社,2025年1月。

在心理咨询逐渐受到关注的今天,我们和李沁云聊了聊那些咨询过程中实际存在但又不断被掩盖的问题:心理咨询到底有什么用?以及更重要的是,如何能实现一场真正有益于自己的咨询?

一段精神分析式的心理咨询是如何发生的?

这并不是一次约访能够回答的问题。当天的采访在线上进行,我们相隔着太平洋的距离,约定进入同一间线上会议室,来自北京上午九点的声音穿过屏幕,在波士顿晚上八点的她的书房中响起。在“开启视频”之前,我们从未见过。除了她写的书,和网络上可检索的零星信息,我不了解关于她的其他信息。她也不清楚除了“采访者”的身份之外,另一端的我究竟是谁。

但就在这样的信息空白中,我们要聊的却是——内心。

这听起来多少有些不太靠谱。然而细想,很多心理咨询都是在类似情况下开始的。对话之初,我迫切地想获得一些答案。我们如何能够对一个陌生人敞开心扉?如果一个人并不了解生活中多元的我,而仅凭我的自述做出推断,我如何能相信它们是足够精准的?这既是我作为采访者的困惑,也是许多踏进咨询室的来访者的怀疑。

采访的过程像极了一场真实的咨询。屏幕另一端的她经常会先肯定我的担忧,紧接着我们的对话就陷入了某种“缠斗”。她反复解释说,心理咨询是一种真实的经历,有时不是语言能够描述的。

我一边听着,内心却对这样的回答不置可否。毕竟从采访的角度看,这相当于什么也没说。我的追问步步紧逼,甚至有时因急于表达而语无伦次,可屏幕那头的她总是平静地投来目光,既不做更多自证,也保持着一种持久倾听的耐心。

也许是因为这些问题太过宽泛,于是我尝试引入更多来访者在具体咨询中可能的担忧。这些关于心理咨询的体验描述散布于互联网上的许多角落。在抛出那些问题时,我试图尽量保持一种观察者的“客观”——“面对咨询师不知道该说什么怎么办?又或者太知道该说什么,又怎么办?这会不会有些像是拿着放大镜的‘自我表演’……”

话音未落,屏幕另一端的她出声打断了我。这是当天对话中鲜少出现的时刻。

她询问:“这是一种什么样的感觉?你为什么会这么想呢?”

末了,她又补充说,她并没有反驳之意,而是也许换个人描述这样的场景,ta提出的可能是不同的担忧,比如担心自己“是否暴露过多了”。

这个提问引发了几秒钟的沉默。在那之前,我并没有如此清晰地意识到,在这样看似公共的提问中,可能或多或少都携带了个人的部分。而这样的时刻经常在咨询室中出现,来访者习惯于尽力隐藏起自己,以沉默或有意呈现“另一个人”的方式互动,却又在某些时刻暗暗希望对方能在丛林般的问题中窥见“我”的某个部分。

话头随即转向了另一个问题。我没敢再继续。

“沉默”的那一刻,是采访结束的地方,也是真正意义上的心理咨询可能开始的地方。