医生程杨相信,如果再次遇到感染性病的孩子,自己会比一年前做得更好。

2020 年 6 月,他所在的重庆某三甲医院的皮肤性病科,出现了一位 7 岁的女孩,外阴和肛周布满了尖锐湿疣,令门诊的女医生大吃一惊。

陪诊的母亲对感染原因毫无头绪。她告诉医生,自己来自贵州农村,长期遭受丈夫家暴,几次提出离婚,对方都不同意,也不出钱抚养孩子。因此,她不得不外出打工,将一对儿女留给公婆看管。这次难得和女儿在重庆相聚,却意外发现她下体的异常。

医生问女孩,是否有人接触过「下面」?她一言不发,紧张得全身发抖。

安抚了好一会,医生再次小心试探。「平时是跟奶奶睡觉吗?」女孩摇头。「是弟弟吗?」仍然摇头。

在母亲的逼问下,她终于支支吾吾地说,是爷爷……

当天晚上,程杨从女医生那里听闻了女孩的情况。当时还有三四位医生在场,无不为此愤慨。

大家围在一起讨论:能报警吗?

「但大家想,患者已经走了,我们有没有权利替她报警?报了警,警察问你,你怎么说?很多信息都不清楚。如果没有找到当事人,会不会说你报假警?」最终,几位医生决定暂时搁置这个想法。

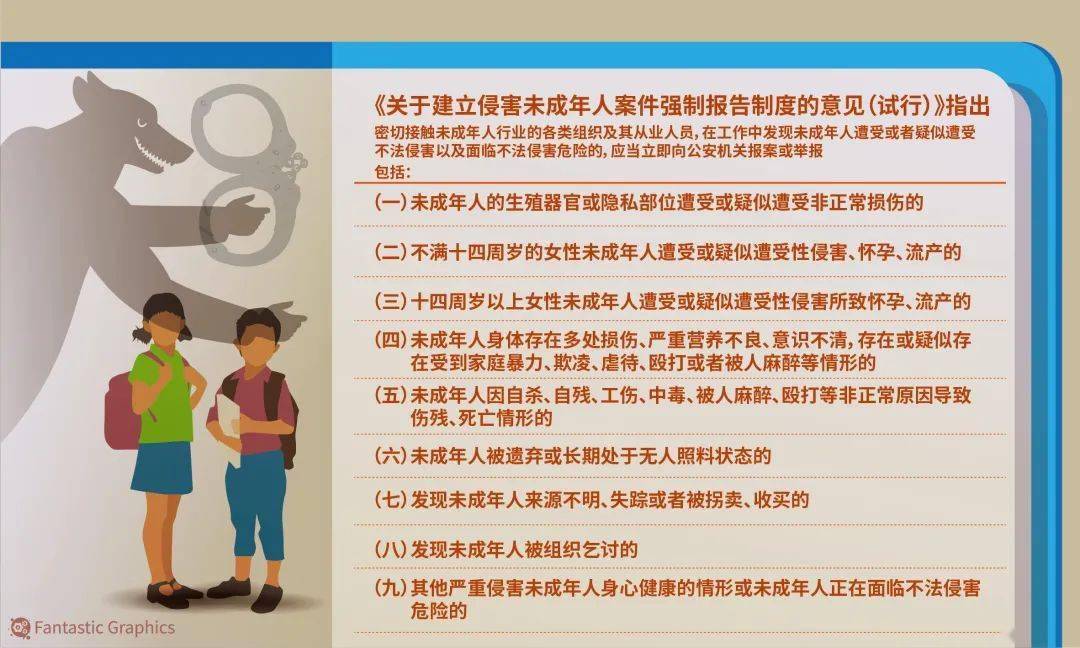

实际上,事发的一个多月前,九部委共同建立了侵害未成年人案件强制报告制度,规定发现未成年人疑似遭受不法侵害时,公职人员或密切接触未成年人行业的从业者,必须向公安机关和主管行政机关报告。医务工作者就在规定的责任主体中。

九部委《意见》中规定的 9 种报告情形

图源:IC photo

年轻医生们很想做些什么,接诊的女医生尤其后悔,哪怕已经提醒了那位母亲报警,「还是不该这么放她们走,连电话都没留」。大家商量,由程杨处理成匿名的门诊故事发到微博上,给公众一点警示。

郭宏敏也曾和同事讨论过是否报警的问题,当时他们坐在开回医院的急救车上,刚刚目睹了令人恐惧的死亡现场。不同的是,他们的选择是报警,而且决定迅速。

郭宏敏是新乡第一人民医院的儿科医生。2020 年 2 月的一天,她和同事接到 120 派诊,要去救治一位「上不来气」的 10 岁女孩。

「进屋以后,孩子就在沙发上躺着,几乎什么都没穿,只穿了一条内裤。」她满身瘀斑,前额有明显的磕痕,局部有凹陷,躯干有一些像是鞭打造成的旧伤。沙发旁的地上,还有一堆呕吐物。

女孩已没有生命体征。「我们给予了一些急救措施,包括胸外按压、球囊面罩通气等,但孩子的心电图始终是一条直线,护士给她扎针,也没有回血了。」

打 120 的女人大哭,根据中国检察网公布的案情,她声称女孩只是贪玩没有吃饭而摔倒,「刚刚还没啥事呢」。但医生们察觉出一些异样,孩子新旧不一的伤痕应是人为所致,而且从接到求救电话到开始抢救只有 14 分钟,但她的血液已经凝固了。

当时九部委的《意见》还未出台,但新乡已经试行了市级的强制报告制度。医院很快依规报告,担架工甚至主动骑车回去,「看警察有没有及时过来」。

一场持续了 4 个月的虐待由此被揭开。2019 年 11 月起,因为女孩贪玩,母亲常以打骂、罚跪等手段惩罚。案发前,母亲和同居男友 3 天不给女孩进食,轮流用跳绳、衣架抽打,并命令她脱去外衣跪在阳台,直至身体不支倒地。

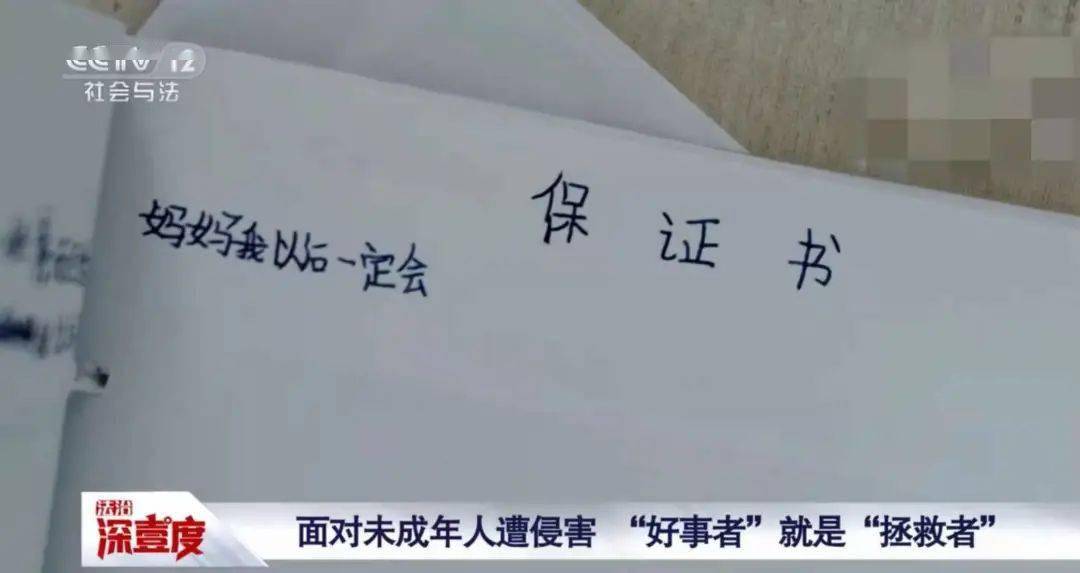

女孩被虐待致死前,留给母亲一封没有写完的保证书

图源:网络

开篇那位贵州女孩的案件,最终也进入了司法程序。

微博发布次日,女孩又在门诊出现了。程杨闻讯赶到时,她正在准备做光动力治疗,需要先在病灶敷上两三个小时的光敏剂,再用适当波长的光持续照射,使被感染的细胞死亡。过程颇为痛苦,「就像在烧你的肉」。

首诊的女医生和程杨一边给女孩治疗,一边和她的母亲商量报警。同时,一些看到微博的网友也在尝试报警。

就在两位医生和母亲约好,治疗结束后一同去附近的派出所时,警察的电话也打来了。

从权利到责任

这不是科室第一次出现感染性病的儿童。程杨称,类似的病例并不少见,但由于门诊繁忙,往往很难深究背后的问题。这次能问出来,除了医生尽心,也有一定的客观因素——女孩是当天上午的最后一位患者,后面没人排队。

程杨时常感到无力,多数国人对性仍有强烈的耻感,「有些家长,你跟 Ta 点破一点点之后,Ta 就不想再说了」。顾忌到家长的感受,他能做的只有提醒,「而且有时不能直接提醒,只能间接暗示」。

「如果家长有强烈的维权诉求,可能会帮忙联系医院相应的部门」,但他几乎从未遇到。

从前他一直以为,医生没有「越俎代庖」的权利,监护人没有同意,不能擅自报警。

实际上,2006 年版《未保法》已将这样的权利赋予了所有人。郭宏敏的科主任就行使过,有次,患者和大人「一看就不是正常的亲子关系」,后来案子破了,就是拐卖。妇产科遇到未成年孕产妇,父母表现不正常时,医生也报过警。

不过,这些更多是一种出于同理心和正义感的自发行为。没有强制要求,报告的人不会太多。

2008~2013 年媒体报道的近 700 起家暴未成年人案件中,医务工作者、教师、民警等专业工作者的报案率仅为 10.61%。

另一组数据是,2008~2012 年,美国的虐童报案多达 340 万起,其中 59% 来自专业工作者。

美国是最早建立强制报告制度的国家。1963 年,儿童局制定了《举报法范例》,4 年后,各州都出台了自己的受虐儿童举报法。

此后数十年间,制度逐步严苛:责任主体由最初的医务人员扩展至教师、社工等密切接触者,有 18 个州规定为所有公民;报告内容也由「严重的身体损伤」扩展至任何可疑的、潜在的侵害行为;怠于报告者需要承担刑事责任,除了普遍适用的罚款,甚至可能被监禁。

与之相伴的是报告数量的大幅增加,从 1963 年的 15 万到 2009 年的 330 万,大约多了 21 倍。

这一机制被许多国家陆续引入,截至 2015 年,美洲的强制报告制度覆盖率达到了 90%,欧洲、非洲和亚洲则分别为 86%、77% 和 72%。

近几年,我国侵害未成年人犯罪持续上升,案件发现难、取证难的问题凸显,对于强制报告制度的需求逐渐迫切。

2017~2019 年办理侵害未成年人犯罪案件情况

图源:《未成年人检察工作白皮书(2014~2019)》

2015 年的《反家暴法》首次在法律层面规定了强制报告的内容,但报告内容仅限于儿童遭受家暴,而且缺乏「刚性的保障性的制度落实」,实践效果不佳。

率先进行制度探索的是杭州萧山区,导火索是 2017 年夏天发现的一起案件。

一天凌晨,杭州某省级医院接诊了一位下身血流不止、陷入昏迷的女孩,自称孩子父亲的男子神色慌张,医生便偷偷用值班电话报了警。

调查发现,这位 11 岁的留守儿童多次被邻居下安眠药后性侵,时间长达一年。而侵犯她的邻居,就是抱她来医院的男子。

值得注意的是,报警者并非当晚接触女孩的第一位医生。此前的几个小时,男子带她去过两家民营医院,这两家医院均未报告。

受到这起案件的震动,2018 年 4 月,萧山区开始试行强制报告制度,责任主体为医务工作者。4 个月后,制度扩散至市级层面,并将教育机构纳入。随后,湖北、江苏、广东等地也开始进行尝试。

2020 年 1 月,最高检的检察长在全国检察机关未成年人检察工作会议上提出,「两项工作不能等」,其中之一便是建立强制报告制度。3 个多月后,九部委的《意见》出台,报告成为必须承担的责任。

程杨回过头看,这种强制「是绝对必要的」。

他记得,那位来自贵州农村的母亲最初对报警的态度是摇摆的。那天在治疗室,她念叨最多的就是,「我不知道怎么办,不知道怎么办」。

两个孩子年纪还小,如果公公被抓,没有人带孩子,她就无法出去打工,孩子就会没有生活来源。而且,公公偶尔也能接些零工补贴家用。

程杨把她的摇摆和医生们的顾忌一并定义为「成人世界的考虑」,对女孩而言,「这些考虑其实没有意义,不继续遭受侵犯,就是她最好的结局」。

参差的宣传

一项制度出台,首要工作便是传达到需要了解它的群体。

郭宏敏知晓强制报告制度的时间,远早于发现那位被虐待至死的 10 岁女孩。在她的印象中,医院组织过两次大规模的培训,其中一次在那起案件的前一年。

2018 年 12 月,新乡开始推行强制报告制度。郭宏敏所在医院的医务处主任王锐说,收到文件的当周,院方就在圆桌会议上做了通报,让各科室组织学习。

其中,急诊科、儿科和妇产科是重点,「确保每个医生都通知到」。后来,在这几个重点科室的走廊上,还张贴了检察院提供的宣传海报。

新乡第一人民医院儿科门诊外,张贴着强制报告宣传海报。